Théâtre de la foire Saint-Laurent, dessin anonyme, 1786 © Paris Musées

Les origines foraines des genres moyens

Quoi qu’il soit plus jeune que l’opéra-comique de presque deux siècles, le cinéma partage avec ce dernier un lieu de naissance, la foire. L’opéra-comique voit en effet le jour dans les théâtres des foires parisiennes (les foires Saint-Germain et Saint-Laurent) à la toute fin du XVIIe siècle. Fait remarquable, il naît en dehors du système théâtral contrôlé par le pouvoir royal, qui accorde des privilèges à certaines troupes : l’Académie royale de musique (ancêtre de l’Opéra de Paris) a le privilège du chant, la Comédie-Française, celui de la déclamation. L’Opéra-Comique propose alors des spectacles mêlant parlé et chanté dans ces foires qui attirent aussi bien la noblesse que la bourgeoisie et le peuple. Divertissement mixte formellement et socialement, il se heurte rapidement à l’hostilité de l’Opéra et de la Comédie-Française, sur les domaines desquels il empiète. L’opéra-comique s’est donc transformé pour tenter de contourner les interdits : il substitue des monologues aux dialogues, puis, quand on lui interdit de parler, il se réduit à une pantomime complétée par des écriteaux, et par des chœurs composés sur des airs connus que le public doit chanter. L’opéra-comique a donc été, un temps, un genre forain muet.

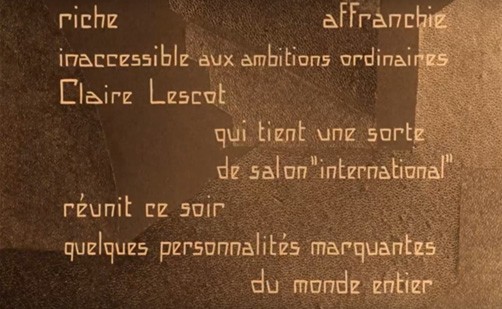

Le parallèle avec le cinéma est frappant : ce sont les forains qui en ont assuré les premiers la diffusion et la popularité, en le faisant passer de simple curiosité à divertissement populaire. L’incendie du Bazar de la Charité en 1897, provoqué par une projection cinématographique, est l’illustration tragique de cette activité foraine du cinéma, qui attirait de grandes personnalités (la duchesse d’Alençon, sœur de l’impératrice Sissi, figure parmi les victimes). Le cinéma est aussi à ses débuts un genre contraint dans sa forme. Non par les privilèges royaux, mais par la technique : les films sont très courts et muets. Le résultat est le même : ce manque pousse à l’inventivité, pour faire du mutisme un ressort créatif. Les écriteaux de l’opéra-comique trouveront vite leurs équivalents dans les intertitres ou « cartons » utilisés dans le cinéma muet pour faire avancer l’histoire de la pantomime filmée. L’invention des frères Lumière est complétée par le génie du trucage de Georges Méliès, qui fait du progrès technique un horizon de possibilités fictionnelles.

Carton du début de L’Inhumaine (1924), film de Marcel L’Herbier

Cette origine explique des similitudes dans les développements esthétiques de ces deux arts. Ils naissent tous les deux comme des genres populaires, mais suspects car non sérieux – des genres moyens, dans l’ombre d’un même genre noble : l’opéra. L’opéra-comique n’hésite pas à parodier la tragédie lyrique, le genre lyrique sérieux qui fait la fierté du royaume. La Bohémienne parodie ainsi l’Armide de Lully, Arlequin Dardanus le Dardanus de Rameau, Les Indes dansantes les fameuses Indes galantes, et ainsi de suite. Ces parodies, parfois pantomimes, sont un moyen pour l’opéra-comique à la fois d’amuser et de concurrencer la tragédie lyrique, de s’affirmer face à elle et de contester ses conventions et ses longueurs. Ainsi, dans Pétrine de Favart, qui parodie Proserpine de Lully et Quinault, les personnages mythologiques deviennent des bouffons (Cérès est Madame Painfrais, Aréthuse, Mlle L’Écluse et Alphée, Canichon !) et se targuent de hâter leur histoire pour ne pas endormir le public : Canichon et Mlle L’Écluse chantent « Ah ! si t’en tat’, si t’en gout’, si t’en as / Ne cherchons plus d’inutiles détours, / Nous ferions bien d’abréger nos amours ; / Nous ennuierions par de plus longs discours », parodiant au mot près le (trop) long duo original.

De même, s’il est vrai que le cinéma s’est beaucoup inspiré de l’opéra, il a aussi donné lieu à de savoureuses parodies de ce dernier : c’est ainsi qu’en 1915 Charlie Chaplin propose sa version de l’opéra-comique Carmen dans Charlot joue Carmen. Là, Don José s’appelle Darn Hosiery (« Raccommode Chaussettes »), il tue Carmen, se suicide et tombe sur elle. Puis lorsque Escamillo surgit, il remue ses fesses et lui assène un coup de pied. Les deux amants se relèvent et montrent à l’écran que le couteau était rétractable, exposant la convention lyrique. Plus délirant, A Night at the Opera (1935) des Marx Brothers, montre des personnages burlesques n’ayant de cesse de perturber une représentation du Trouvère de Verdi. Plus tard encore, en 1948, dans Squareheads of the Round Table, le trio comique The Three Stooges chante une parodie chaotique du sextuor de Lucia di Lammermoor de Donizetti. Enfin, Et vogue le navire (1983) de Fellini est un vaste hommage parodique au monde de l’opéra qui s’inscrit dans cette lignée.

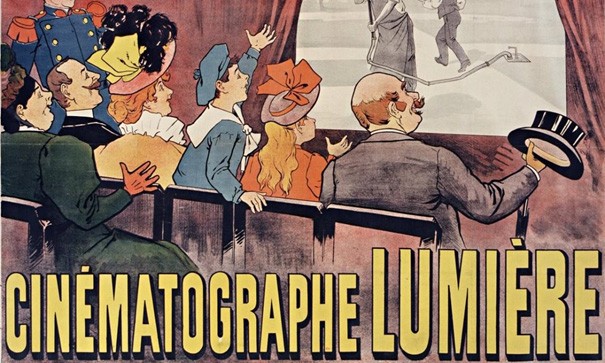

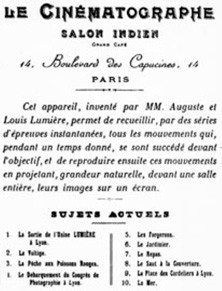

Programme de la première projection payante des frères Lumière,

Salon indien du Grand Café, 28 décembre 1895 © Wikimedia Commons

Comme pour l’opéra-comique, c’est dans la parodie du genre noble que le cinéma trouve une légitimité et une voie esthétique propre : de même que l’opéra-comique avait prétendu se rapprocher du public, en proposant des histoires plus simples, contemporaines, des scènes quotidiennes et des sentiments communs (bien loin des grands héros mythologiques de la tragédie lyrique), de même le cinéma entend rapidement mettre un terme aux excès de la déclamation tragique et des grosses ficelles scéniques pour se rapprocher de l’intimité et du visage. Il faut croire que la foire rapproche du comique, et du réel. Définis en comparaison avec l’opéra comme des genres moyens, car inférieurs, le cinéma et l’opéra-comique ont trouvé dans ce mépris la liberté nécessaire à leur tâtonnement esthétique.

Du stéréotype à la création

L’opéra-comique et le cinéma se sont tous les deux construits comme des genres fondés sur le stéréotype. L’Opéra-Comique est héritier de la Comédie-Italienne, avec laquelle il a fusionné, et dont il récupère un répertoire défini de personnages et de situations : Arlequin, Polichinelle, Colombine, les jeunes amants, le vieux barbon, le serviteur malin, le tuteur libidineux, etc. Les opéras-comiques parodiques reposaient souvent sur un procédé de décalage burlesque, les livrets mythologiques étant transposés dans cet univers de commedia dell’arte. Si l’opéra-comique s’est progressivement libéré de ces canevas, en particulier sous l’influence du couple Favart, il a conservé une logique d’emplois : les chanteurs de la troupe sont spécialisés dans un type de rôle. C’est cette typologie qui dicte les distributions, et non les tessitures.

M le Maudit, Fritz Lang © La Cinémathèque française

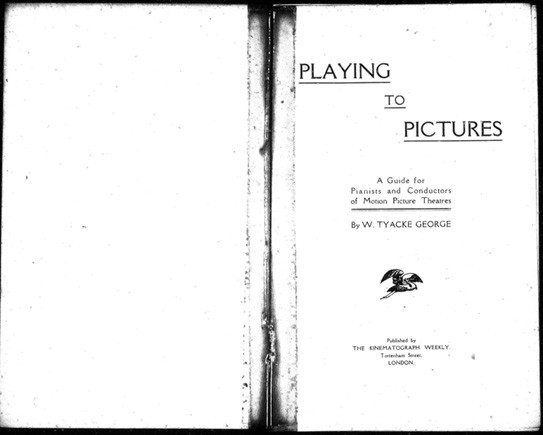

Le poids du cliché est aussi sensible dans l’utilisation de la musique au cinéma. À sa naissance, le cinéma souffre de limites techniques qui sont comblées par cet autre art du mouvement qu’est la musique, et plus particulièrement par l’opéra-comique et l’opéra, genres usant de schémas dramatiques et narratifs déjà aboutis. Les pianistes improvisateurs les réinvestissent lorsqu’ils accompagnent dans les salles de cinéma le film muet, à l’aide de catalogues d’incidentaux édités jusqu’en 1929 par les éditions Choudens et Salabert, et par quelques musiciens (Ernö Rapee, Motion Picture Moods for Pianists and Organists, 1924 ; Encyclopedia of Music for Pictures, 1925 ; Giuseppe Becce, Kinothek, 1919-1933). Ces catalogues répertorient des situations dramatiques canoniques issues des genres musico-narratifs du XIXe siècle (l’opéra, l’opéra-comique, le poème symphonique) et font correspondre une citation musicale à une ambiance pour « accompagner des images » (Playing to Pictures, W. Tyacke George, 1912). Les pianistes créent donc un programme d’incidentaux pour chaque film autour duquel ils improvisent.

L’Assassinat du duc de Guise,

Calmettes, Le Bargy/Saint-Saëns © Wikimedia Commons

Ainsi, l’air de Micaëla (Carmen, Bizet, 1875) est un « thème d’amour », le Prélude de l’acte IV d’Hérodiade (Massenet, 1881) est « émouvant », et la « Barcarolle » (Les Contes d’Hoffmann, Offenbach, 1881) une « pièce calme et reposante ». L’utilisation d’extraits d’opéras-comiques à l’image semble priver la musique de sa fonction esthétique, les citations utilisées servant plutôt à couvrir le bruit du projecteur, à combler le silence, à atténuer la peur du noir, et à faire adhérer le spectateur au pacte de fiction du film muet. Les incidentaux n’ajoutent pas un sens à l’image mais agissent à la manière d’un pléonasme, poussant Stravinsky à les comparer à un « papier-peint » (L’Écran français, 18 novembre 1947). C’est pourquoi Satie fait de la suppression du développement thématique son principe de composition dans le film surréaliste Entr’acte

Cette surreprésentation de la fonction mimétique de la musique au cinéma, Fritz Lang la rejette dans M le Maudit (1931) en y intégrant une musique minimaliste et antipléonastique exclusivement composée du thème « Dans l’antre du roi de la montagne » (Peer Gynt, Grieg, 1867), sifflé par Lang. Ce thème signalétique sert à surligner les variations des élans psychiques du meurtrier, à mesure qu’il accélère ou se déstructure.

Il faudra attendre la création de la société « Le Film d’Art » en 1908 par Paul Lafitte, dont l’objectif est d’ennoblir l’art cinématographique initialement forain, pour voir naître la première collaboration entre un cinéaste et un compositeur. Ce sera chose faite avec L’Assassinat du duc de Guise (1908), réalisé par André Calmettes et Charles Le Bargy et composé par Camille Saint-Saëns. La musique écoutée se substitue alors à la musique entendue, et l’usage par Saint-Saëns des procédés musico-dramatiques issus des opéras du XIXe siècle donne une fonction esthétique à la musique au cinéma.

Playing to Pictures, W. Tyacke George © Silent Film Sound & Music Archive

L’utilisation de l’opéra-comique et de l’opéra comme moyen de construction de l’art cinématographique permet l’inversement de l’inertie compositionnelle première de la musique de cinéma. Si celle-ci imitait les topoï musico-narratifs issus du XIXe siècle, elle se sert désormais de l’art cinématographique comme base d’expérimentation pour la création d’une musique nouvelle, et revêt ainsi une nouvelle efficacité dramatique. Dans cette lignée, Bernard Hermann, constatant qu’il n’existe pas d’opéra s’ouvrant immédiatement sur un air pathétique, compose spécialement pour le film Citizen Kane d’Orson Welles (1941) un opéra – Salammbô – qui s’ouvre sur un air qui excède les capacités vocales de la chanteuse, pour dire l’inconfort de la cantatrice face à l’oppression de son amant .

Berg renverse la relation entre musique et image lorsqu’il compose pour l’interlude du IIe acte de Lulu (1935) une musique pour un film muet pas encore réalisé

Ce n’est plus la musique qui accompagne l’image mais l’inverse. Cette musique de film dépourvue de film sert à lier les deux drames de Frank Wedekind dont Berg s’inspire pour Lulu (L’Esprit de la terre, 1895/ La Boîte de Pandore, 1904), de la même manière que la musique servait, au cinéma – art discontinu -, de liant entre deux plans visuels. Se dressant contre une écriture dont les stéréotypes musicaux sont bien connus, Schönberg compose une Musique d’accompagnement pour une scène de film (1930) suivant le canevas dramatique proche de son monodrame Erwartung (1909), « Danger menaçant – Peur – Catastrophe », avec cette fois-ci une écriture dodécaphonique, prouvant ainsi la possibilité de « rendre en totalité le climat et les traits propres à une action dramatique avec le seul style de la dissonance libérée » (Le Style et l’Idée).

Procès et concurrences

Les ressemblances entre opéra-comique et cinéma ne sont pas que le fruit de parallèles savants à deux siècles d’intervalle. Au contraire, l’Opéra-Comique a immédiatement compris combien ce nouvel art pouvait lui nuire, et il le voit d’un mauvais œil se rapprocher de son répertoire. Cette réticence fébrile se traduit dans deux procès. Au printemps 1916, la direction de l’Opéra-Comique décide d’attaquer en justice les auteurs du film italien Paillasse.

Photographie du tournage de Paillasse, avec Bianca Virginia Camagni, Paolo Colaci, Umberto Zanuccoli, Achille Vitti et Annibale Ninchi, anonyme, 1915 © Archivi dell'Immagine - Regione Lombard

Cette adaptation de l’opéra de Leoncavallo par Francesco Bertolini a pourtant obtenu la bénédiction du compositeur et de la maison d’édition milanaise ; mais comme Paillasse fait partie du répertoire de l’Opéra-Comique, la maison considère que la projection du film dans les cinémas parisiens lui ferait une concurrence déloyale et entend le faire interdire. La défense joue sur la question esthétique : le film n’est qu’une « pantomime cinématographique, même accompagnée de musique », alors qu’à l’Opéra-Comique on voit « un opéra, ensemble de paroles et de musique » (Ciné-journal, 1er avril 1916), donc pas de concurrence. Le débat prouve que la distinction n’est pas si claire.

Autre signe de cette fébrilité : en 1948, Henri-Georges Clouzot veut réaliser un film tiré du roman Manon Lescaut de l’abbé Prévost, et l’appeler Manon. Alors même que Clouzot n’a aucune intention de réutiliser la musique de l’opéra-comique de Massenet, intitulé Manon, les héritiers lui intentent un procès en estimant que le titre est leur propriété intellectuelle. Ils sont finalement déboutés : le film s’appellera bien Manon.

Ces deux procès signalent un phénomène sociologique : le cinéma prive l’Opéra-Comique d’une partie de son public. A fortiori avec l’arrivée du parlant, il devient possible de voir un autre divertissement qui raconte des histoires par des dialogues et par de la musique. C’est ainsi qu’en 1931, dans la Revue des Deux Mondes, l’article « La crise de l’opéra-comique » accuse le cinéma, « rival redoutable, déjà maître du mouvement dans l’espace et le temps, jeune conquérant du bruit, du son et de la parole, encore ignorant de ses limites et de ses possibilités, qui se développe et marche résolument vers l’avenir. » Le cinéma possède des avantages certains sur l’opéra-comique : il ne varie pas d’une représentation à l’autre, il offre plus de confort, on n’y achète pas de programme et on n’y paye pas d’ouvreuse, on peut y fumer, il est favorisé par la publicité et l’attrait de la nouveauté, enfin il peut choisir tous les décors du monde sans artifices. Surtout, il propose un spectacle à toutes les heures du jour et de la nuit.

De façon intéressante, cette concurrence semble avoir moins troublé l’Opéra que l’Opéra-Comique (et les théâtres). Et pour cause : le cinéma ne devient un vrai concurrent de l’opéra qu’à l’ère des super productions hollywoodiennes dont les dimensions s’inspirent du grand opéra. Si Autant en emporte le vent (1939) fait figure de pionnier, c’est surtout dans les années 60 que le genre mûrit : Lawrence d’Arabie, Cléopâtre, Docteur Jivago, Guerre et Paix. Les années 1930 sont l’âge d’or de la comédie musicale, un genre proche de l’opéra-comique et donc plus susceptible de lui nuire. Jusqu’à l’après-guerre au moins, le cinéma et l’opéra demeurent des genres bien distincts, alors que l’opéra-comique est menacé dès le début du XXe siècle.