Les adaptations d’opéras-comiques

Alice Guy (1873-1968), 1ère réalisatrice de films de fiction

Alice Guy, 1896 © Apeda Studio New York – Collection Solax

Secrétaire de Léon Gaumont, elle assiste le 22 mars 1895 au premier film projeté sur grand écran, La Sortie de l’usine Lumière à Lyon. Plutôt que de filmer des « scènes de rue, un train en marche » ou encore « le défilé d’un régiment » (Alice Guy, Les Nouvelles littéraires, 24 janvier 1954), elle demande à Léon Gaumont de tourner des saynètes de fiction avec ces appareils : « Filmer des arrivées de trains, des défilés militaires, cela n’aura qu’un temps, messieurs, croyez-moi. » (Alice Guy aux frères Lumières, cité dans La Presse, 1957). Elle souhaite « construire une espèce de théâtre, un décor » (Alice Guy à Léon Gaumont, L’Express, 4 juillet 1963). Elle tourne alors son premier film, La Fée aux choux et devient directrice générale des productions Gaumont. Léon Gaumont diffuse le chronophone, procédé qui permet la synchronisation du son et de l’image, à partir duquel Alice Guy réalise à dater de 1902 des centaines de phonoscènes d’après Carmen, Mignon, Manon, ou encore La Fille de madame Angot. Les opéras-comiques sont filmés puis synchronisés ultérieurement à une bande sonore enregistrée.

Après ce premier contact, nombreux sont les films, muets puis sonores, qui adaptent des opéras-comiques, preuve de la popularité de ces histoires qui peuplent alors l’imaginaire collectif. On peut citer les Carmen de Cecil B. DeMille (1915), de Raoul Walsh (1915), d’Ernst Lubitsch (1918), de Jacques Feyder (1926), de Christian-Jaque (1945), de Carlos Saura (1983), de Francesco Rossi (1984) jusqu’au « Hip Hopera » de 2001 avec Beyoncé. Le Fra Diavolo d’Auber a inspiré Oskar Messter (1906), Albert Capellani (1910), Alice Guy (1912), Max Agerty (1920), Challis Sanderson (1922), Emilio Zeppieri (1923), Mario Bonnard (1931), Hal Roach et Charley Rogers (1933), Luigi Zampa (1942) et Edmondo Cancellieri (1948). Citons aussi Mignon d’Oskar Messter (1908), Les Contes d’Hoffmann de Max Neufeld (1923) et de Powell et Pressburger (1951), L’Heure espagnole de François Porcile (1985), Pelléas et Mélisande de Jean-François Jung (1987).

Louise, d’Abel Gance (1939), d’après Gustave Charpentier (1900) : une transformation obligée, au contact du cinéma, d’un opéra en un opéra-comique ?

Gustave Charpentier, par Bary, env. 1900 © Bibliothèque nationale de France

Gustave Charpentier, « Interview pour un journal américain », env. 1920 : « J’ai la vocation du cinéma depuis toujours. Jadis je croyais que j’étais un peintre raté parce que tout mon théâtre n’est en somme qu’une série de tableaux. Le cinéma m’a montré que je me trompais moi-même. Je n’étais pas un peintre raté rassemblant sur la scène du théâtre lyrique les idées qu’il aurait dû mettre sur la toile – non – j’étais un cinégraphiste inconscient, qui réalisait au théâtre les mètres de pellicule enregistrés par sa sensibilité au courant de sa vie. »

Les cinéastes des années 1930 veulent intégrer du réalisme dans leurs œuvres. Le réalisme poétique et les musiques intradiégétiques (et non plus extradiégétiques) que René Clair, Jean Renoir et Marcel Carné intègrent respectivement dans 14 juillet (1933), La Grande illusion (1937), et Hôtel du Nord (1938), sont une première solution. Pour son film Abschied (1930), Robert Siodmak imagine avec Erwin Bootz – compositeur – une cohabitation intradiégétique de différentes sources sonores sur la même bande-son. L’ouverture du film fait entendre en arrière-plan une actrice chantonnant dans un diapason incertain en même temps que les personnages dialoguent au premier plan, puis le bruit d’un aspirateur simultanément là aussi aux paroles des personnages.

Pour la réalisation de son nouveau film, Abel Gance (1889-1981) choisit de s’inspirer du « roman musical » naturaliste Louise de Gustave Charpentier (1860-1956), crée à l’Opéra-Comique le 2 février 1900, s’inscrivant ainsi dans la lignée d’un cinéma réaliste. Possédant lui-même une caméra Gaumont, Charpentier filmait « quelques souvenirs de voyage, d’excursions, de fêtes populaires », tant de « mémoires visuelles » (G. Charpentier, « Interview pour un journal américain », env. 1920) partagées avec son seul cercle intime. La collaboration Gance-Charpentier se déroule pour le mieux, et Charpentier espère que son opéra sera propice à la création d’un nouveau genre cinématographique, le « film lyrique » (Brèque, « Le film opéra », cité par Jérôme Rossi, La Musique de film en France, 2016). Celui-ci serait une forme intermédiaire entre un film et un opéra filmé. Louise d’Abel Gance ne s’inspirerait pas exclusivement de l’intrigue de l’opéra, et ne transcrirait pas l’opéra dans son entièreté.

D’abord enclin à l’idée d’une transposition cinématographique de son opéra, Charpentier déchante lorsqu’il constate que ce nouvel essai cinématographique implique des changements considérables de son œuvre initiale : « Je vais de surprise en surprise… J’attends toujours le scénario définitif réclamé déjà si souvent pour vérifier que vos engagements ont été tenus… Pour éluder vos responsabilités éventuelles quant aux scènes que vous avez fait tourner à vos risques et périls nonobstant le veto formel que je vous avais notifié. » (Lettre de Gustave Charpentier à Abel Gance, 24 novembre 1938). Le film adapté d’un opéra souffre de quelques modifications. L’opéra en quatre actes doit être amputé de moitié pour pouvoir tenir sur les 1h26 du film, ce qui s’accompagne selon Charpentier d’une simplification de son œuvre initiale. En plus des coupes qu’il effectue, Gance transforme quelques-unes des scènes chantées de l’opéra en scènes parlées, transformant alors l’opéra initial, en un véritable opéra-comique obéissant à la loi de l’alternance du parlé et du chanté.

Le Comte de Griolet, premier Gesamtkunstwerk du cinéma ?

La parenté entre opéra-comique et cinéma est poussée à son comble par une invention de l’ingénieur Raoul Grimoin-Sanson (1860-1941). Pionnier du cinéma français, il est l’auteur de plusieurs avancées techniques et en particulier d’un procédé visant à améliorer la synchronisation de la musique avec le film : il fait filmer, en même temps que les scènes jouées, les mouvements de la baguette du chef d’orchestre. Apparaissant en bas de l’écran, celle-ci doit permettre à l’orchestre qui joue lors de la projection de suivre parfaitement le rythme de l’action. Mieux encore : Grimoin-Sanson a l’idée d’intégrer des chanteurs dans la salle de projection, qui suivront eux aussi la baguette filmée. Deux brevets sont déposés successivement en 1920 pour cette invention qui perfectionne le chronophone de Gaumont. C’est ainsi que naît le projet surprenant d’écrire un opéra-comique pour le cinéma muet, et non pour un théâtre.

« Il sera possible à un chanteur quelconque placé dans la salle lors de la projection du film, de donner au spectateur l’illusion complète du chant émanant du personnage projeté, à la condition que ledit chanteur suive exactement dans son chant les indications données par le bâton du chef d’orchestre dont les mouvements se produisent par le déroulement du film. » (Brevet d’invention n° 516.734, demandé le 9 juin 1920, délivré le 9 décembre 1920, Institut National de la Propriété Industrielle) L’ambition est donc bien de donner l’illusion que le chant vient du film, qui reste l’objet artistique central.

Image du film : baptême normand en 1793

Le Comte de Griolet, tourné en 1920, opéra-comique en un prologue et trois actes, montre ainsi des chanteurs d’opéra-comique qui jouent et chantent (sans le son) et sur les mimiques desquels devaient se caler les chanteurs présents dans la salle. Le film est co-réalisé par Jacques Isnardon, chanteur de l’Opéra-Comique, qui joue dans le film, aux côtés de sa femme Lucy, elle aussi chanteuse de la troupe. Grimoin-Sanson lui-même compose la musique et écrit le livret de cet opéra-comique d’un genre inédit. L’intrigue est simple : sauvé par sa nourrice du château familial incendié par les révolutionnaires, le jeune Raymond grandit sans rien savoir de sa noble extraction ; devenu peintre, il est engagé dans ce même château, où il tombe amoureux d’Adélie ; alors que le mariage semble impossible en raison du rang de Raymond, la nourrice survient pour dévoiler la vérité : Raymond est comte de Griolet, et propriétaire légitime du château, le mariage peut avoir lieu. Cette histoire est typique du genre opéra-comique : jeunes amoureux, vieux parent qui fait obstacle, coup de théâtre, révélation sur les origines par la nourrice, mariage final et triomphe de l’amour. L’œuvre s’inscrit aussi dans une certaine tradition cinématographique française : le film sur la Révolution. Cet événement est la toile de fond de plus d’une vingtaine de films de Pathé entre 1907 et 1914, qui ont tous pour caractéristique, comme Le Comte de Griolet, d’en proposer une vision négative. La musique de Grimoin-Sanson reprend les codes de l’opéra-comique : plutôt légère, elle intègre aussi des airs populaires, dont des chants normands pour la scène de la fête de la Saint-Jean.

Si cette invention est demeurée un échec relatif, puisque l’invention de Grimoin-Sanson n’a pas été reprise, il est possible de voir dans son film la première tentative de cinéma-œuvre d’art totale. Vers le film convergent la musique de l’orchestre, le chant, le livret, les intertitres, au service d’une histoire et des émotions qu’elle inspire au public. En choisissant de ne pas utiliser un phonographe pour sonoriser son film, Grimoin-Sanson lui rend la pleine dimension de spectacle : la musique est interprétée (et risquée) sur le moment. Il transpose en outre le parlé-chanté de l’opéra-comique en choisissant de ne pas demander aux chanteurs de doubler les dialogues : ainsi, dans Le Comte de Griolet, alternent les passages chantés en direct et des dialogues muets portés par quelques intertitres. L’extrême difficulté de synchroniser est sans doute en partie responsable de l’échec du film : des critiques rapportent à l’occasion d’une représentation que le chœur du « Trou normand » était achevé depuis longtemps à l’image quand les chanteurs dans la salle en vinrent enfin à bout.

Cette tentative n’est, du reste, pas aussi infertile qu’on pourrait le croire. Pour son opéra La Belle et la Bête (1994), Philip Glass fait le chemin inverse (du film à l’opéra) en s’imposant la même contrainte de synchronicité. Il choisit en effet de reprendre le film éponyme de Cocteau (1946), d’en supprimer la bande-son et de recomposer par-dessus un opéra complet que les chanteurs présents dans la salle devront interpréter de telle sorte que le chant semble venir des acteurs du film. Plus de soixante-dix ans après, le défi technique n’a pas diminué, et les premiers critiques ont souligné les inévitables décalages entre le film de Cocteau et les interprètes de la musique de Glass.

L’anempathie

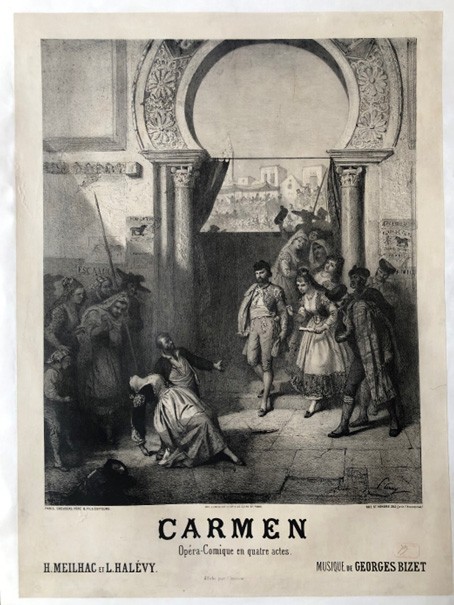

L’ « anempathie », d’abord théorisée par T. W. Adorno et H. Eisler (Musique de cinéma, 1969) désigne la dissonance d’intention entre l’image et le son proposés, de telle sorte que l’indifférence ou la joie de l’un accentue l’intention tragique de l’autre. Ainsi, lors de la scène finale de Carmen, lorsque Don José s’exclame « Eh bien, damnée ! » puis assassine Carmen, la musique de la victoire du Toréador retentit en arrière-plan en mode majeur, avec des rythmes pointés, ce qui renforce l’émotion proposée par l’image en avant-scène

Affiche de Carmen imprimée par Choudens, l’éditeur de Bizet, en 1875 © Bibliothèque-musée de l’Opéra

Certains opéras-comiques ou œuvres du répertoire de l’Opéra-Comique ont développé des procédés dramaturgiques en questionnant le rapport, synchrone ou asynchrone, entre l’image et la musique afin de redoubler l’effet de l’œuvre produit chez le spectateur. Parmi ceux-là, le procédé d’ « anempathie » qui désigne « l’effet non point de distanciation, mais d’émotion décuplée, par lequel la musique, lors d’une scène particulièrement éprouvante (meurtre, torture, viol, etc.), affiche son indifférence en continuant son cours comme si de rien n’était » (Michel Chion, La Musique au cinéma, 1995), présent pour la première fois dans Carmen (Bizet, 1875), est réutilisé par l’art cinématographique.

Ce même procédé, nous le retrouvons dans Werther de Massenet (1887) lorsque Werther mourant, entend les cris de « Noël » des enfants, et que Charlotte s’exclame : « Dieu, ces cris joyeux, ces rires en ce moment cruel ! »

Plus tardivement, Berg réutilise ce procédé dans la scène finale de Wozzeck (1925). Le personnage éponyme poignarde Marie puis se noie, laissant en avant-scène leur enfant jouant sur un cheval de bois, trop jeune pour comprendre ces événements. Non-conscient de la mort de ses parents, il reste indifférent à l’adresse d’un autre enfant, plus âgé (« Dein’ Mutter ist tot ! », « Ta mère est morte ! ») et reste seul sur scène sur son cheval de bois, l’intervalle de quarte juste de l’onomatopée « Hopp Hopp » remplaçant l’intervalle disparu de tierce mineure qui apparaissait dans un cadre pourtant atonal pour correspondre à la relation entre Marie et son enfant.

Werther à l’Opéra-Comique, dessin de Paul Destez, 1893 © Bibliothèque nationale de France

Le cinéma reprend ce procédé dramaturgique qui provient directement de Carmen. Roberto Rossellini reprend ce procédé dans Rome, ville ouverte (1945) lors de la scène de torture de Manfredi, qui est accompagnée par une valse de Tchaïkovski, jouée par un pianiste dans le salon de la pièce attenante, créant ainsi un contraste par simultanéité qui met en présence l’image du pianiste que l’on imagine, et renforce l’injustice de la torture Victor Trivas dans son film Dans les rues (1933) accompagne un sanglant règlement de compte par une musique tendre, et crée ainsi un contraste entre l’attention proposée par l’image et celle proposée par le son, ce qui amplifie la brutalité de l’événement.

Dans la continuité de cette union entre opéra et cinéma, Missy Mazzoli présentifie musicalement dans Breaking the Waves les images proposées par Lars von Trier dans son film éponyme, et les enrichit d’une profondeur nouvelle en adoptant le point de vue de Bess, ce qui permet au spectateur de suivre l’évolution de la psyché du personnage féminin.