Médée n’a pas hésité à sacrifier sa famille à sa passion pour Jason. Rentré grâce à elle en Grèce, avec la Toison d’or, Jason conforte son statut de héros en épousant la fille de Créon, le roi de Corinthe. La fureur de Médée se déchaîne alors jusqu’à commettre l’inconcevable, le meurtre de leurs deux enfants.

Installé à Paris depuis dix ans, Cherubini synthétisa opéra-comique dramatique et tragédie lyrique dans l’une de ses partitions les plus puissantes, sur un extraordinaire livret. Le mythe est revu à l’aune des Lumières : Médée est désormais moins magicienne et coupable que proscrite et désespérée. Créée au Théâtre Feydeau, institution rivale que l’Opéra-Comique allait bientôt absorber, Médée remporta, eu égard à la notoriété de son compositeur, un triomphe européen.

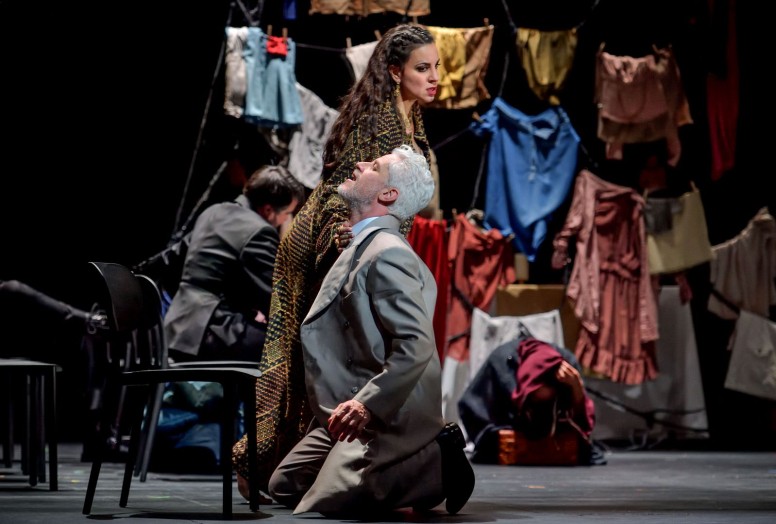

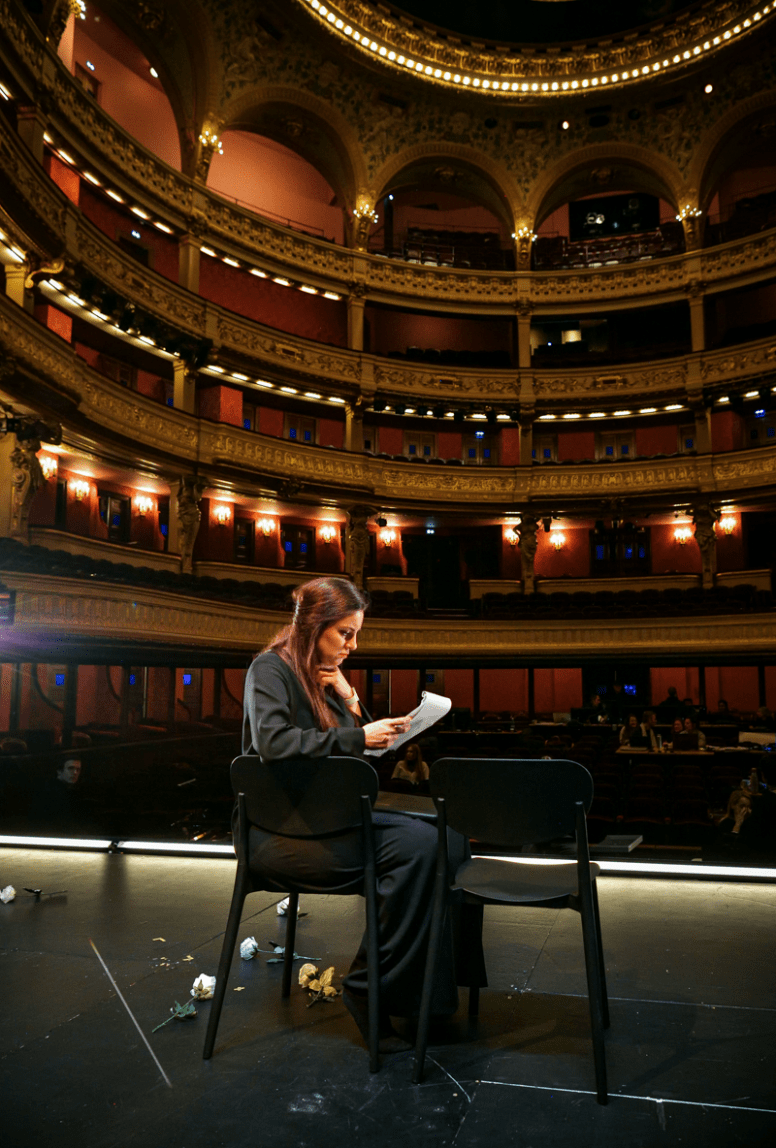

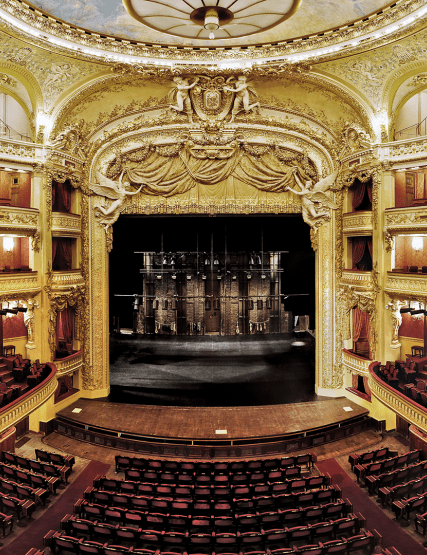

L’Opéra-Comique invite Laurence Equilbey et Marie-Ève Signeyrole à se saisir de ce « sommet de la musique dramatique » – dixit Brahms – et à imaginer l’écrin et la dialectique tragiques pour la Médée de Joyce El-Khoury. Comment appréhender cette figure maternelle et cette violence absolue au XXIe siècle ? Le mythe trouve en elles les meilleures interprètes.

Opéra-comique de Luigi Cherubini en trois actes. Livret de François-Benoît Hoffman. Créé le 13 mars 1797 au Théâtre Feydeau. Nouvelle production.

Ouverture

Privé de son trône par son oncle, l’aventurier Jason se rend en Colchide à bord de l’Argo afin d’y dérober la fabuleuse Toison d’or. Il y parvient grâce au savoir de Médée, fille du roi de Colchos, qui accepte par amour de trahir les siens et de le suivre jusqu’en Grèce. Après un long périple à travers les mers, ils finissent par trouver un asile à Corinthe, où ils élèvent leurs deux enfants.

Acte I

Jason a répudié Médée pour épouser la princesse Dircé, fille unique du Roi Créon, en échange de la Toison d’or. Alors que la cour de Corinthe célèbre leurs fiançailles, Médée apparaît et demande à Jason de revenir auprès de lui, rappelant tous les sacrifices auxquels elle a consenti pour lui.

Acte II

Créon trouve Médée auprès de Néris, sa compagne d’infortune, et lui annonce son bannissement. Médée supplie qu’on ne lui arrache pas ses enfants et obtient de Créon le droit de passer une dernière journée avec eux. Médée implore Jason de la laisser partir avec leurs enfants, mais celui-ci refuse. Elle assiste à la cérémonie du mariage tout en préparant sa vengeance contre Créon et Dircé.

Acte III

Alors que Médée profite avec ses enfants des derniers instants que lui a octroyés Créon, Néris lui apprend la mort de Dircé. Jason et la cour de Corinthe cherchent Médée pour l’appréhender, mais découvrent que celle-ci a commis l’irréparable.

Entre la 1ère et la 5ème édition du Dictionnaire de l’Académie française, de 1694 à 1798, bien des mots ont vu leur sens évoluer, témoignant de la vitalité de notre langue soumise à des usages encore largement oraux. Ainsi, l’adjectif « barbare », issu du grec, a connu une inversion sémantique. Synonyme de « sauvage qui n’a ni lois ni politesse » sous le règne de Louis XIV, il a vu son sens figuré « cruel, inhumain » s’imposer en tête de définition après la Révolution, et après un siècle de réflexion philosophique sur les « sauvages » et « l’état de nature ».

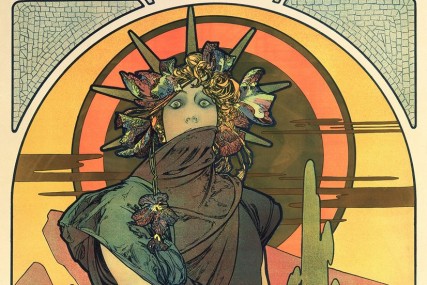

Pour les penseurs des Lumières comme pour les Anciens, la Médée d’Euripide cumule les sens propre et figuré du mot : elle est la barbare par excellence. Venue de la lointaine Colchide (actuelle Géorgie) dans le Péloponnèse, à la fois princesse en exil et magicienne, elle commet l’impensable : un double infanticide maternel.

Les scènes classiques ont exploité le personnage, idéal dans les genres nobles et spectaculaires qu’étaient la pièce à machines et l’opéra. Ce rôle dit « à baguette » (de magicienne), ses connivences avec les puissances infernales, ses passions violentes et ses comparses héroïques ont inspiré, en France, les frères Corneille, les compositeurs Lully, Charpentier, Colasse et Salomon. À la fin de leurs tragédies, qu’elles soient déclamées ou chantées, Médée tue ses enfants en coulisse. La fille de Créon, sa rivale, agonise sur scène, puis son époux Jason se suicide en public, tandis que la magicienne s’enfuit sur une machine de théâtre qui horripile Voltaire : « Un homme sensé a bien de la peine à supporter Médée traversant les airs dans un char traîné par des dragons ! »

À la Comédie-Française, une Médée signée Longepierre, créée en 1694, est jouée tout au long du XVIIIe siècle, d’une à dix fois par an. « Lorsqu’une actrice imposante fait valoir le rôle de Médée, cette pièce a quelque éclat aux représentations », concède Voltaire, qui pense à la grande Mlle Clairon dont circulent des portraits en Médée.

Une Médée plus moderne échoue à la détrôner en 1779. Dans sa préface, son auteur Clément fait un sort au mythe : « Il est difficile de nous attacher à un personnage fictif dont on ne saurait partager les douleurs puisqu’il ne lui faut qu’un coup de baguette pour sortir d’embarras. Ce merveilleux si éloigné de nos idées et de la vraisemblance, ce ridicule attirail de sorcière, qui ne se pardonne qu’à l’Opéra, n’est-il pas absurde sur un théâtre consacré à la peinture du coeur humain ? » Homme des Lumières, Clément redéfinit le potentiel du personnage, « une femme que l’amour seul a conduite dans le crime, malheureuse et à plaindre puisqu’elle est abandonnée, extrême dans sa jalousie comme dans sa tendresse, dans sa vengeance comme dans ses bienfaits, troublée, furieuse et désespérée ».

Désormais, Médée n’est plus réductible à « une méchante femme qui se venge d’un malhonnête homme » (Voltaire). Le sujet peut gagner l’opéra-comique, ce genre bourgeois qui se développe dans le Paris des Lumières, et qui fait souvent de la famille l’alpha et l’oméga de ses intrigues.

Car Médée questionne la famille. La sienne d’abord, dont elle s’est arrachée par la violence, entraînée par son amour pour Jason à trahir son père et tuer son frère. Puis celle qu’elle forme avec Jason, et qu’il menace pour convoler avec une femme plus jeune doublée d’une héritière, la fille du roi Créon. Lors de leur rupture se pose alors, centrale, la question des enfants. Médée veut les emmener ; Jason exige de les garder afin d’assurer leur avenir.

Leur conflit résonne d’une façon nouvelle dans la société révolutionnaire qui voit voter, le 9 octobre 1792, la première loi française sur le divorce. « Article 1er - Dans le cas du divorce par consentement mutuel, ou sur la demande de l’un des époux pour simple cause d’incompatibilité de caractère, les enfants nés du mariage dissous seront confiés, savoir : les filles à la mère, les garçons âgés de moins de sept ans également à la mère ; au-dessus de cet âge au père, et néanmoins le père et la mère pourront faire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur semblera. »

Dans l’ordre patriarcal qui se met en place, Médée fait donc figure de mère victime du double arrachement des liens de l’amour et du sang. Ses fameuses « fureurs » gagnent en motivation psychologique et elles devront bientôt plus à la folie qu’à la magie. Médée n’est-elle pas plus désespérée que vengeresse ?

En 1790, au lendemain du succès de son Euphrosine ou le Tyran corrigé à l’Opéra-Comique (avec musique de Méhul), François-Benoît Hoffman (1760-1828) propose à l’institution de la rue Favart une Médée. Les dialogues parlés sont écrits en vers et non en prose afin de rendre justice à la grandeur du sujet. Le compositeur est cette fois Luigi Cherubini, le nouvel Italien cosmopolite à la mode, attaché depuis son arrivée de Londres à une compagnie voisine – et concurrente –, le Théâtre Feydeau né de l’abolition des privilèges. Émules de Gluck, Hoffman et Cherubini ont conçu des personnages aussi touchants que possible, mus par un amour légitime, filial, paternel ou marital, combiné à une aspiration constante à la respectabilité, à distance des excès baroques.

Amateur de scènes de groupe, de grandes formes, d’un orchestre éloquent et nourri, Cherubini aurait sa place à l’Opéra, mais la création y est alors absente. Écrite dans la fièvre révolutionnaire, Médée est rejetée par l’Opéra-Comique comme relevant d’un esprit trop tragique. Sous le Directoire, elle finit par être reçue au Théâtre Feydeau, réputé pour la splendeur de ses mises en scène.

Cherubini y assied sa notoriété avec deux premiers titres avant d’y créer Médée le 13 mars 1797 (« 23 Ventôse an 5 ») avec la charismatique Julie-Angélique Scio, Mlle Rosine en Dircé, Alexis Dessaules en Créon et Mme Verteuil en Néris. Comme le veut tout succès, les auteurs sont appelés sur scène à grand renfort d’applaudissements le soir de la première, et deux parodies en vaudevilles paraissent dès la fin du mois : Bébée et Jargon au Théâtre Montansier et La Sorcière au Vaudeville.

Cependant, la critique regrette que forme et sujet divergent, l’une pas assez tragique, l’autre trop, et déplore l’absence de scènes de magie : « Pourquoi Médée s’abîme-telle sous la terre avec les Furies qui l’environnent ? Il eût été aussi facile de la faire enlever dans l’air sur un char traîné par des dragons. On eût alors conservé la vérité de la fable ». Le char est rétabli, mais pas la scène d’empoisonnement par la robe de Médée : au coeur du drame, l’émotion prime sur les effets visuels. L’oeuvre ne va pas au-delà de 39 représentations et quitte l’affiche en 1799.

Après l’absorption de Feydeau par l’Opéra-Comique, en 1801, elle ne sera pas reprise. Cherubini se réorientera vers la comédie avant de se vouer à la direction du Conservatoire national de musique.

«Tu les aimes, cruelle ! Et tu les laisses vivre ! Aux malheurs les plus grands ta faiblesse les livre; Et ta pitié barbare, en respectant leurs jours, du plus affreux destin leur prépare le cours...»

Hilaire-Bernard De Longepierre ; Médée, 1694

C’est hors de France que Médée, ou plutôt Medea, va s’imposer : en allemand à Berlin en 1800 et à Vienne en 1802, où elle éblouit Beethoven et Weber ; en français à Bruxelles en 1814 ; en danois à Copenhague en 1826. En 1855, à Francfort, elle prend la forme d’un opéra allemand avec des récitatifs signés Franz Lachner : Brahms admire « cette Médée [qui] est ce que nous, musiciens, considérons comme un sommet de musique dramatique. »

Cette version traduite en italien s’imposera en 1909 sous la baguette de Toscanini, à la Scala de Milan où Leonard Bernstein et Maria Callas lui donneront un nouveau souffle en 1953.

L’Opéra de Paris programme cette version opéra chantée en français en 1962, avec Rita Gorr dirigée par Georges Prêtre, puis en 1986 avec Shirley Verrett dirigée par Pinchas Steinberg. Le Châtelet accueille la version opéra italienne en 2005 avec Anna Caterina Antonacci dirigée par Evelino Pidò. Enfin, le Théâtre des Champs Élysées affiche en 2012 la version originale, avec dialogues parlés réécrits par Krzysztof Warlikowski, avec Nadja Michael dirigée par Christophe Rousset.

Laurence Equilbey dirige donc le retour à l’Opéra- Comique de la version originale de Médée et l'entrée à la salle Favart d’une oeuvre qui a initié le romantisme musical européen. Marie-Ève Signeyrole relève le défi de mettre en scène un mythe qui, depuis ce grand drame moderne, n’a cessé d’évoluer avec la condition des femmes et des mères, jusqu’à devenir aujourd’hui à la fois une figure d’apatride et le nom d’un syndrome psychologique. Inhumaine et barbare, Médée s’adresse à notre humanité.

Direction musicale, Laurence Equilbey • Mise en scène, Marie-Ève Signeyrole • Avec Joyce El-Khoury, Julien Behr, Edwin Crossley-Mercer, Lila Dufy, Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, des solistes de l’Académie, des enfants de la Maîtrise Populaire de l’Opéra-Comique • Orchestre, Insula orchestra • Choeur, accentus

Voir toute la distribution2h45, entracte compris - Salle Favart

175, 145, 115, 80, 50, 35, 15, 6 €

Spectacle en français surtitré en français et en anglais.

Certains moments du spectacle peuvent heurter la sensibilité du public.

L'ouverture des portes du théâtre se fait 45 minutes avant le début du spectacle.

Chaque année, des opéras sont accessibles en audiodescription. Des programmes en braille et en gros caractères sont disponibles gratuitement sur place. Un dispositif de « Souffleurs d’images » est aussi disponible sur demande.

16 emplacements spécifiques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, sur réservation au guichet ou par téléphone. Ascenseur accessible par le 5 rue Favart.

01 70 23 01 44 | accessibilite@opera-comique.com

Le théâtre est équipé de casques et boucles magnétiques, à retirer gratuitement au contrôle les jours de représentation, en échange d’une pièce d’identité.

Des représentations inclusives et accueillantes pour les personnes avec autisme, polyhandicap, handicap mental ou psychique, maladie d’Alzheimer…

Les Pléiades

Autour du spectacle

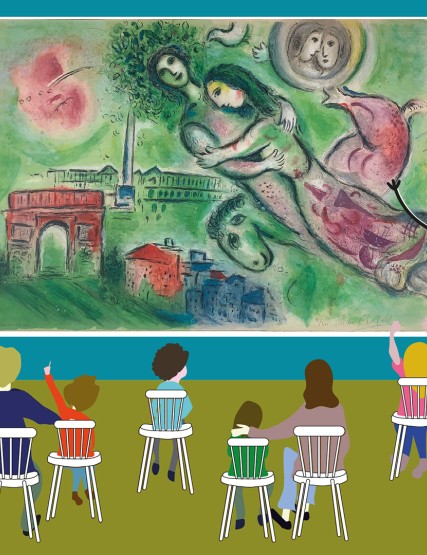

Chaque production lyrique est accompagnée de Pléiades qui prolongent et enrichissent le contenu des œuvres à l'affiche.

Avant le spectacle

Pour découvrir

45 minutes avant la représentation, retrouvez la dramaturge du théâtre durant 15 minutes pour tout savoir sur l'œuvre et le contexte de sa création.

Salle Bizet | Gratuit sur présentation du billet

Pour se détendre

Le bar propose une restauration légère et des rafraîchissements dans le Foyer, dès l’ouverture des portes du théâtre.

Accessibilité

Représentations en audiodescription | Vendredi 14 février à 20h et dimanche 16 février à 15h

Ce spectacle est accessible en audiodescription et un dispositif de « Souffleurs d'images » est disponible sur demande.

Consultez le programme de l'audiodescription

Séance Relax | Dimanche 16 février à 15h

Une représentation inclusive et accueillante pour les personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques et imprévisibles pendant la représentation.

Avant chaque opéra Relax, un guide FALC est disponible pour permettre de comprendre le contexte de création de l’opéra et son histoire. Il permet également d’anticiper les points de vigilance pendant la représentation qui pourraient surprendre les spectateurs.

Artistes

Opéra-comique de Luigi Cherubini en trois actes. Livret de François-Benoît Hoffman. Créé le 13 mars 1797 au Théâtre Feydeau.

Équipe artistique

Distribution

Production / coproduction

Edition critique Heiko Cullmann / Boosey & Hawkes

La fabrique du spectacle

Lire plus

Rencontre avec Laurence Equilbey | Médée

Transcription textuelle

Cherubini est un personnage assez fascinant. Il est une figure musicale qui traverse toutes les époques, les styles et même les frontières. Il faut savoir qu’il naît en 1760, c’est-à-dire quatre ans après Mozart, donc il en est le contemporain et il meurt en 1843, quatre ans avant Mendelssohn. Il est formé en Italie, il passe par l’Angleterre et il mène ensuite sa carrière en France.

On peut dire que sa musique est très ancrée dans le contexte qui l’a vu naître : l’opéra de la fin du 18ème siècle, le style classique viennois, la réforme gluckiste, le style symphonique beethovenien tout en développant sa propre cohérence harmonique et rythmique. Cherubini vit à Paris à cette époque et, en 1788, et 1791, il a déjà deux succès d’opéra qui sont Demophon et Lodoïska.

Médée est créée en 1797 au théâtre Feydeau et connait un véritable triomphe. Il y aura trente-neuf représentations puis, le titre disparait malheureusement du répertoire. La version originale est cette version française avec textes parlés en vers. Le livret, du très brillant François-Benoît Hoffman, est vraiment excellent. D’ailleurs, il avait déjà écrit des pièces pour Méhul et Lemoine.

Les alexandrins sont très expressifs et très directs, très actuels et je sais que l’opéra avait refusé ce livret à l’époque et, comme il avait l’exclusivité des tragédies lyriques en français, Cherubini a imaginé cette forme parlée chantée pour le théâtre Feydeau, donc la forme opéra-comique.

Avec cette version, la dimension théâtrale et tragique de l’œuvre est extrêmement forte et on ressent vraiment la mixité d’approche entre la tragédie en musique et la tragédie dramatique.

Et l’architecture dessine vraiment des grands blocs voulus musicalement par Cherubini et on voit qu’on est en marche vers le grand opéra de la génération d'après.

On trouve, dans l’orchestre de Cherubini pour cet opéra, des pages orchestrales absolument saisissantes, notamment les introductions instrumentales de chacun des actes.

Notamment celles de l’acte II et III rappellent que la période est celle d’une Terreur en musique qui se complait dans une esthétique de la violence, avec un style heurté, discontinu, volontiers lugubre.

L’orchestre est aussi un acteur du drame. Comme chez Gluck, il révèle la psyché des personnages qui sont très caractérisés. Et je trouve que l’orchestration est très subtile, avec notamment un travail original pour le traitement des voix. Ils jouent très rarement ensemble, ce qui donne une couleur de registre très spécifique. À noter aussi, une absence totale de trompette dans cette œuvre.

Et par ailleurs, il y a énormément d’indications dynamiques dans cette partition, notamment quand les voix sont là et on voit que c’est très ouvragé, on sent que Cherubini était très attentif à la balance orchestre voix.

À cette époque, Médée a suscité l’admiration de nombreux compositeurs. Je peux vous citer Beethoven, Weber, Schuman et aussi Berlioz.

Et Berlioz admirait la science de Cherubini pour le clair obscur et la dégradation progressive du son. Et Brahms voyait en cette œuvre le sommet de la musique dramatique, donc c’est vous dire l’importance de Médée à son époque.

L’histoire de Médée et Jason est très riche sur le plan sentimental, politique et sociétal. Depuis le premier épisode de la toison d’or, qui scelle l’amour entre l’enchanteresse qu’est Médée et le conquérant qu’est Jason, jusqu’à l’exil de Médée.

L’épisode central de l’histoire, celui de l’assassinat des enfants, est celui qui est le plus traité par les écrivains et les compositeurs mais, cependant, il faut connaître le début de l'histoire pour pouvoir comprendre l’épisode central.

Donc Médée n’est pas une femme hystérique ou folle, elle agit ainsi parce qu’elle est dans une impasse qu’elle a elle-même provoquée avec Jason.

Et donc, pour connecter cette tragédie à sa source, nous avons choisi, avec Marie-Ève Signeyrole, d’évoquer une lettre que Médée écrit à Jason, qui a été trouvée dans Les Héroides, chez Ovide, où elle lui expose tous ses griefs du premier épisode.

Et on comprend que le crime et le sang sont là depuis longtemps entre les deux amants et que ces méandres dramatiques font de ce livret une trame vraiment unique pour l'opéra.

Et moi, ce qui me frappe dans Médée, alors que le 19ème siècle n'est même pas commencé, c'est la continuité dans le discours musical, très rarement interrompu, et avec une grande conscience de la forme.

Et la partition alterne, dans une même énergie, les dialogues, des récits, des airs, des duos, des ensembles, des chœurs avec énormément de contrastes et beaucoup de continuité au drame.

Je trouve que Cherubini accompagne cette théâtralité de façon absolument exemplaire, très efficace au début, et, dès que le drame s'épaissit, la partition s'épaissit aussi et elle devient vraiment irrésistible à la fin.

Rencontre avec Marie-Ève Signeyrole | Médée

Transcription textuelle

Rencontre avec Marie-Ève Signeyrole autour de la production Médée

« Cherubini a choisi de raconter l’histoire de Médée au moment où Médée et Jason sont en Corinthe, dans leur pays d’asile.

La Corinthe c'est l’actuelle Grèce.

Jason décide de répudier Médée pour épouser Dircé, la fille du roi de Corinthe, en échange de quoi, il offrira au roi la toison d’or.

Médée, contrariée par cette séparation et ce nouveau mariage, décide de se venger et d’assassiner Dircé, la nouvelle épouse de Jason.

Puis la vengeance se poursuit, Elle décidera d’assassiner les enfants qu’elle a eues avec Jason sur cette terre d’asile.

Médée pour moi c’est une femme assez extraordinaire parce qu’elle est à la fois mi-déesse, mi-reine. Elle est épouse, elle est maîtresse, elle est mère et elle est surtout étrangère.

Et c’était la première chose qui nous intéressait avec le dramaturge Louis Geisler, c’était de se dire comment peut-on traiter de la question de l’étranger à travers ce livret. De l’étranger et du monstre.

Cette femme a tout quitté, elle a quitté son pays, sa patrie, les siens. Elle a quitté ses mœurs, sa culture, sans doute sa religion et elle se retrouve étrangère sur une terre d’asile qui la répudie. Donc elle est, en quelque sorte, étrangère à tout et même étrangère à elle-même et son seul lien, ses seules racines se trouvent être ses enfants, qu’elle décide finalement d’assassiner pour les emmener avec elle, ayant peur que ses bourreaux réservent le même sort à ses enfants qu’à elle-même.

Comment on passe très vite de l’image de la magicienne à celle de la sorcière et comment, finalement, on passe très vite de la question de l’étranger à celle du monstre, c’est-à-dire que l’étranger est celui qui nous fait peur parce qu’il ne nous ressemble pas. Et c’était un peu notre façon d’éclairer le visage de cette femme, qui n’est pas un monstre pour nous, et de dire que c’est sans doute la société qui créé les monstres, la société autour d’elle.

Ce qu’il faut savoir, c’est que Médée c’est un mythe qui a été écrit et réécrit à travers les siècles par des hommes, principalement, par des couches successives. Et ces dernières années, depuis une trentaine d’années, des autrices revisitent le mythe de Médée en s’interrogeant sur le geste de l’infanticide.

Et on retrouve dans les racines du mythe certains versions où c’est le peuple de Corinthe lui-même qui assassine les enfants. Du coup, on s’est posé la question de l’infanticide, qui est un geste tabou puisqu’une mère qui tue ses enfants, c’est le crime ultime pour la société.

On s’est demandé comment ce geste, non pas pour l’excuser mais pour l’expliquer, comment ce geste pouvait avoir lieu. On a donc, avec mon dramaturge, recherché des pistes, des traces de ces histoires. On n'en trouve pas beaucoup.

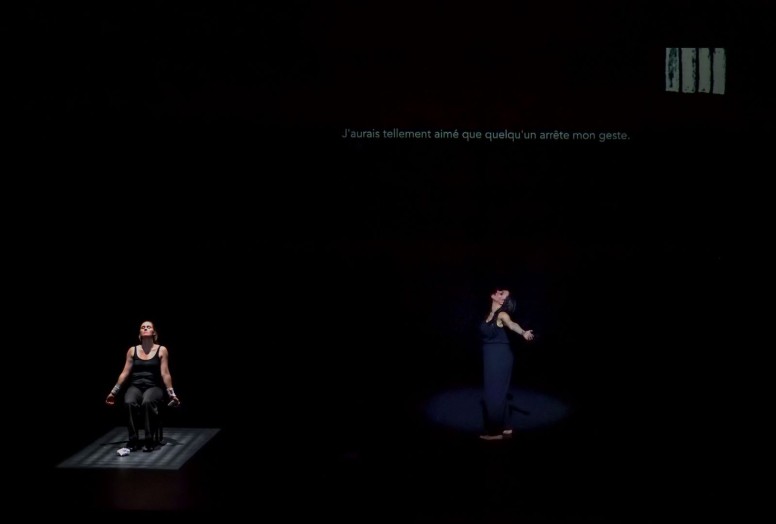

On s’est intéressé au documentaire de Sophia Fischer, Mères à perpétuité, qui a interviewé des mères qui sont en prison à perpétuité, pour avoir tué leurs enfants. Principalement, elles ont raté leurs suicides puisque, généralement, c’est dans le désir de se donner la mort qu’elles donnent la mort à leurs enfants.

Justement pour ne pas qu’ils vivent la même histoire qu’elles-mêmes.

Et parfois, aussi, ce sont les familles de ces femmes-là qui racontent leurs histoires. On s’est rendu compte que c’était un peu comme une boîte noire qui n’est jamais ouverte puisque les bourreaux et les victimes, généralement, meurent. Donc il n’y a pas d’enquête. Et quand on donne la parole à ces femmes-là ou à ces familles, on se rend compte qu’elles ont toutes victimes soit de violences conjugales soit d’inceste dans leur enfance. En tous cas, elles sont inclues dans cycle, un cercle de violence qu’elles vont finalement perpétuer.

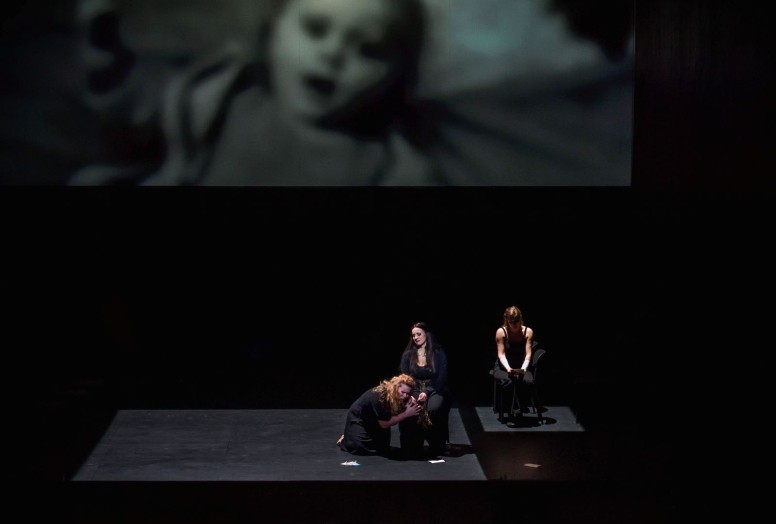

Alors, ce n’est pas pour excuser le geste mais c’est pour le comprendre. Et c’est ce que l’on essaie de faire dans cette version de Médée, où l’on donne à Médée un pendant contemporain. Une femme, une comédienne dans notre version, qui représente la Médée contemporaine, celle dont on dit qu’elle souffre du syndrome e Médée, qui a, dans notre version, assassiner ses enfants, comme Médée, et qui se retrouve en prison à perpétuité. Et les enfants de la pièce, qui ont un rôle important chez Cherubini, sont à la fois les enfants de cette femme en prison et les enfants de Médée. Ce sont eux qui font le lien entre les deux.

L’espace scénique de Médée est assez simple. Ce sont trois murs noirs, avec une sorte de meurtrière qui s’ouvre sur un cyclorama qui est pour nous l’espace imaginaire, celui des enfants. Les enfants ont une place dans le livret mais ils n’ont pas la parole. Et moi, j’avais envie de leur donner la parole parce qu’ils sont lien charnel entre Jason et Médée et le lien politique entre Créon et Jason puisque Créon leur offre l’asile en retour de la toison d’or, qui est les richesses volées dans le pays d’origine de Médée.

Pour moi, ces enfants sont ceux qui écoutent les histoires des grands qui se racontent, un peu comme dans un théâtre de ficelles, l’épopée, le mythe de leurs parents. Ce sont ceux à qui on ne donne pas la parole et qui seront présents, comme une voix off qui raconte leurs peurs, qui raconte leur vision de l’histoire de leurs parents. Donc ils comme des enfants d’aujourd’hui vivant le divorce des plus grands.

Donc ça, c’est pour l’espace imaginaire mais c’est aussi un espace réaliste qui peut héberger le palais de Créon, l’église dans laquelle vont se marier Dircé et Jason, la chambre dans laquelle Médée vivra ses derniers instants avec ses enfants. Et c’est aussi l’espace de la prison, représentée par cette meurtrière, dans lequel notre comédienne, cette Médée contemporaine, revisite ses pensées, ses souvenirs fragiles, qu’elle a vécu avec ses enfants avant ce geste ultime. »

À chacun son tarif

Abonnements

Conquis·e par la saison ? Engagez-vous à l’avance avec l’abonnement et profitez d’avantages sur mesure.

Carte Favart

-15% pour les adultes | -50% pour les -18 ans : une seule carte pour tous vos avantages.

Places à l’unité

Envie de choisir librement ? Réservez vos places à l’unité de 6 € à 175 €. Tarifs réduits selon votre profil.

Mécènes du Cercle Favart

Le Cercle Favart vous réserve des places en bonne catégorie jusqu'à la dernière minute et profitez des avantages exclusifs.

Moins de 35 ans

Bénéficiez de tarifs spéciaux : l'abonnement Jeunes Presto avec des réductions jusqu'à 55%, -35% sur tous les opéras de la saison et des places à 20€ une semaine avant la première.